救命講習を受講した保育施設の職員同士で実施する救命シミュレーションの構築ポイントと、緊急事態に備える危機管理マニュアルの見なおし講座

日時

2026年1月18日(日) 10:00~17:00

神奈川県県川崎市 カルッツかわさき 中会議室1

最寄駅 JR 川崎駅 / 京浜急行 京急川崎駅

2026年2月22日(日) 10:00~17:00

神奈川県川崎市 日吉分館第2学習室

最寄駅 JR 新川崎駅

2026年3月14日(土)10:00~17:00

神奈川県横浜市 かながわ労働プラザ 第10会議室

最寄駅 JR関内駅 / JR石川町駅

料金

5,000円

お申込

コース/セミナーお申込フォーム からお申し込みください

内容

- 医療者でもないのにと迷いがちな通報、搬送基準が誰でも理解できます

アンダートリアージを防止するアセスメントに必要なABCDアプローチについて学びます - つくって終わらない、活用できる危機管理マニュアルの基本が学べます

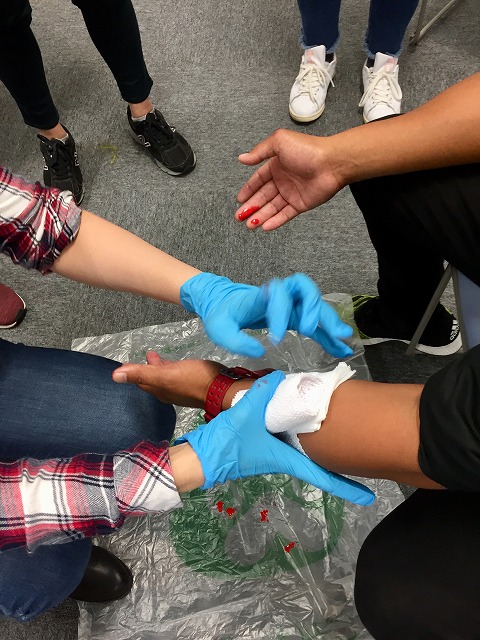

緊急時に迅速に行動する体制づくりのためのマニュアルの改善ポイントをお伝えします - 安全配慮義務がある教育・保育施設向けの救命シミュレーションが企画できます

学んだ技能と、見なおしたマニュアルをもとに望ましい訓練のすすめ方を考えていきます - 緊急時対応の質を高める安全計画のつくり方が学べます

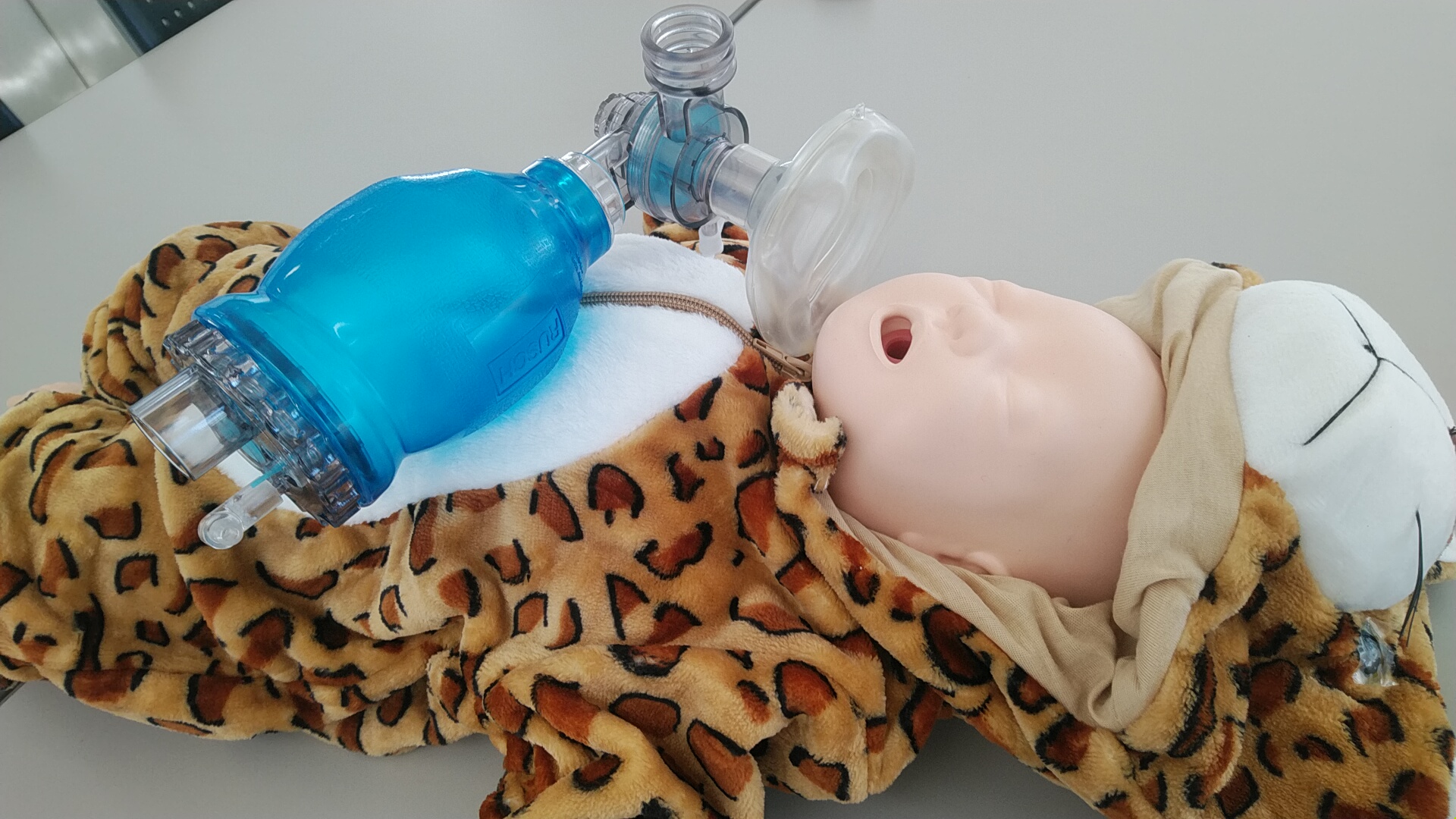

一般的な救命講習は、目の前で家族のひとりが倒れたり、救助を必要とする人に心停止の疑いが強い場合に備えて、バイスタンダー(※)として緊急通報(119番)をはじめ心肺蘇生や、AEDの使用といった救急車が到着するまでに望まれる知識や技能を教わるためのものです。

- バイスタンダー(bystander)

要救助者のご家族ほか、善意で救助活動に参加する人を意味します

教職員や保育施設職員は、そのような救命講習を受講しますが、こども家庭庁の報告によると、重大事故の約3分の1(※)において「子どもの動きを見ていなかった」状況で発生しており、救命講習で学ぶシナリオを前提とした訓練だけで備えるには不足があるといえます。

○重大事故の約3分の1(538件/1952件中)

令和6年度 教育・保育施設等における事故情報データベース掲載数

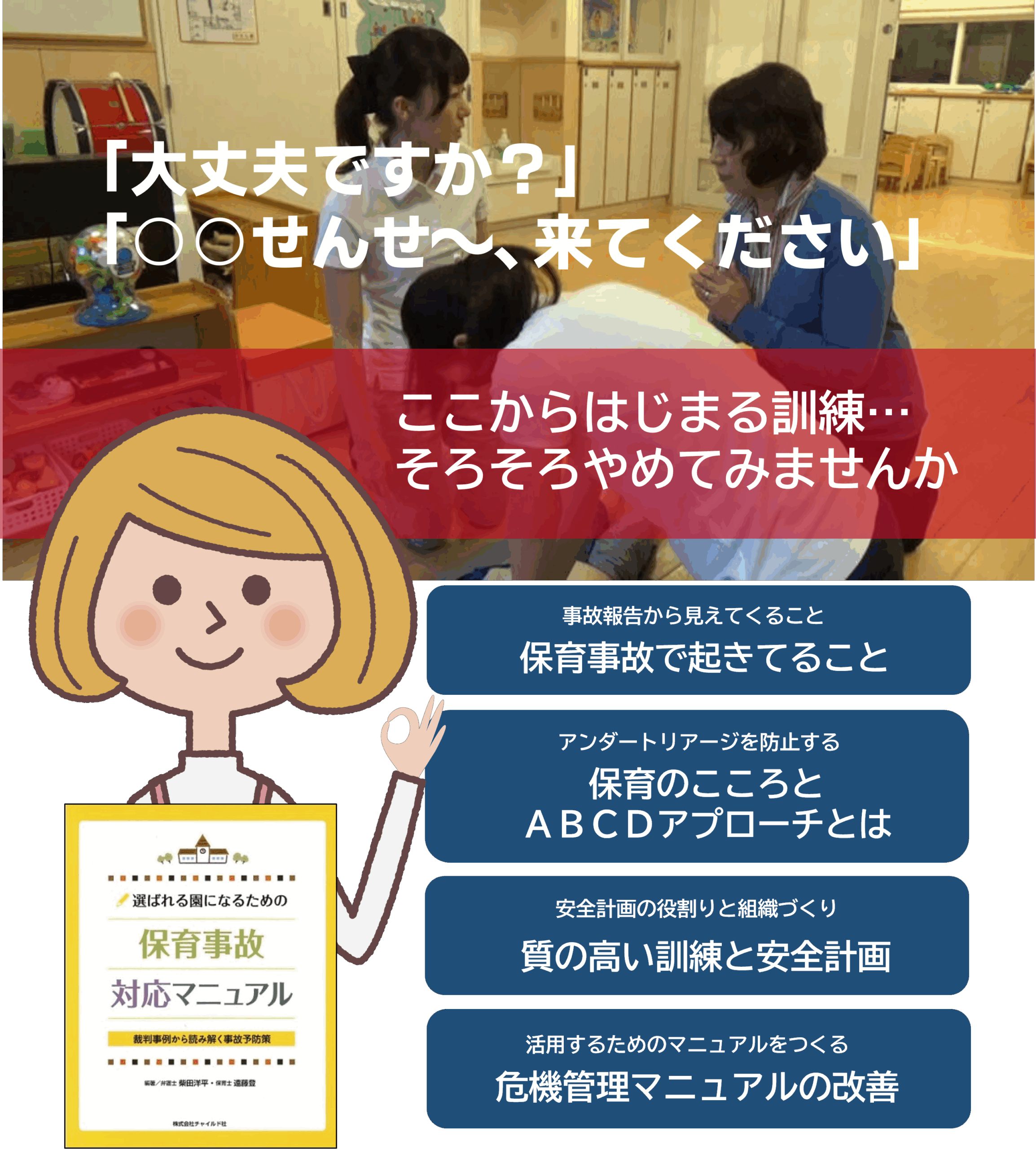

教職員ほか保育施設職員の多くが学ぶ救命講習は主にバイスタンダー向けのため、事故対応については施設内の危機管理マニュアルで補正するか、施設内の職員同士におけるシミュレーション訓練等で不足を補う必要があります。しかしどこが不足していて、どのように補正したらいいかを教わる機会がないため、つくったあとは誰も見ないマニュアルが施設内に保管されたり、

保育中に発生する事故の実態に合っていない救命シミュレーション訓練が行なわれています。当講座はこれらについて改善することを目的としています。ぜひご参加ください。

担当講師: 遠藤 登

株式会社保育安全のかたち 代表取締役 / そなすくラボ 所長

一般財団法人エマージェンシー・メディカル・レスポンダー財団 理事

保育士有資格者(施設長ほか保育実務経験あり)

保育の専門性を生かして充実した救命訓練をしましょう

実際の保育施設の死亡事故で、救命講習を受講済みの保育者でありながら「責任がとれないから」・「間違ってはいけないから」といった理由で、救命処置の実施や搬送が遅れるケースが散見されます。園外保育で重大な事故が発生していたにも関わらず、見た目にケガがなかったことから、ヒヤリとしたけど大したことはなかった出来事として誤った報告がされた事例もあります。

保育施設の重大事故については、例えば交通事故のように瞬時に事故が起きたと判らないことがあります。そもそも子どもの命に関わる事態かどうかも迷うことがあります。保育施設の緊急事態においてAEDの使用方法を学べば子どもの命が守られるというものではありません。本講座の学びをきっかけにして、保育体勢に合わせたシミュレーション訓練を計画的に進めていきましょう。